スペシャルコンテンツ

- ホーム

- スペシャルコンテンツ

- おもしろ科学まつり2025に行ってきました!

本を探す

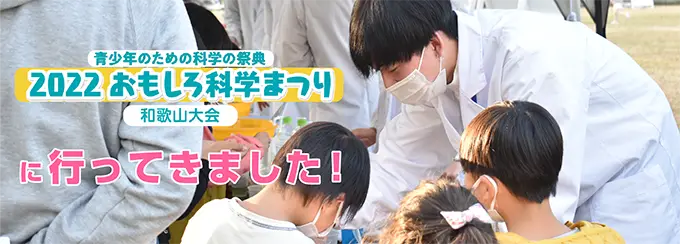

秋晴れの下、今年も和歌山県で開催された『おもしろ科学まつり』に行ってきました!

今年も昨年に続き、和歌山大学キャンパスでの開催です。

『おもしろ科学まつり』は2000年から和歌山の自治体を中心に始まったイベントで、子どもたちに科学の面白さを伝えるため、毎年大学や高校・中学校、企業、団体がさまざまなブースを出展しています。

全ての体験が学びにつながるイベントで、どのブースもとっても楽しい!

今回も子供たちの楽しそうな声が聞こえるブースをたくさん覗いてきましたのでご紹介いたします。

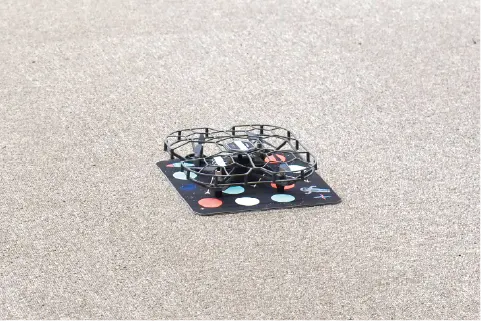

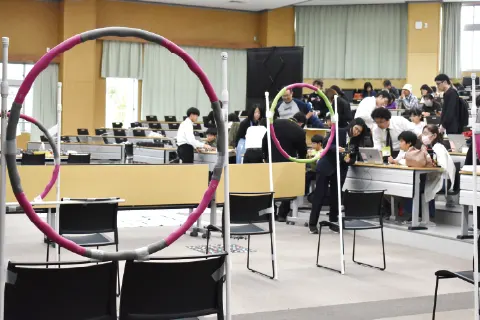

和歌山県立桐蔭高等学校・桐蔭中学校 科学部『ロボットやドローンのプログラミングを体験しよう』

毎年車両ロボットを走らせるプログラミング教室や、ロボカップのデモ体験、FIRST LEGO League Challengeに挑戦したりと常に新しい取り組みをしている桐蔭中学・高校のブース。

今年はドローンを使ったプログラミング体験ができました!

身近なドローンといえば、ラジコンのように操作して飛ばすイメージですが、今回は、ドローンをプログラミングで制御する、大型イベントのショーなどで見ることができるあのシステムが体験できます。

会場に大きな輪を設置し、PCでプログラムをくむことでドローンを指定の高さまで浮かせ、停止し、直進させます。

小学生でもここまでの事ができるのかと、とても驚きました。

PCでの操作を教えてくれるのは中学生~高校生の科学部の皆さん。

教えるのがとても上手です!

こんな交流を通して、科学部を目指したいという気持ちが芽生えた子どもたちが毎年たくさんいるのではないでしょうか。

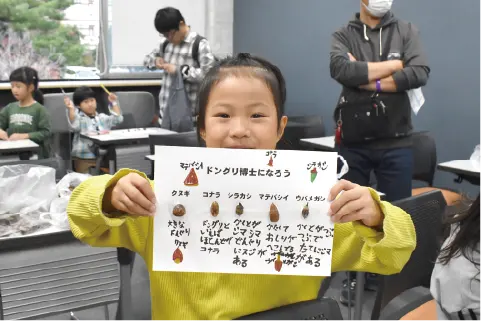

和歌山植物研究会『ドングリはかせになろう』

こちらのブースでは今年も身近な自然を学びにつなげるフィールドワークが紹介されていました。

今年のテーマは「ドングリ」。ドングリはブナ科の植物が実らせる果実で、当日は5つの属のドングリが用意されていました。

ワークシートには「クヌギ、コナラ、シラカシ、マテバシイ、ウバメガシ」と比較的ドングリが手に入りやすい樹木の名前が並んでおり、ここに、ドングリを張り付けて、その特徴を記します。

ドングリと一言で言っても、拾ったドングリはどのグループなのか?比べてみて違う種類のようでいてそれは個体差なのか?特徴を観察して分類してみると、観察の目が育まれます。

子どもたちはドングリが大好き!未就学の子どもたちは、ドングリでコマややじろべいの工作、小学生は特徴を書き込んだ標本をつくることができました。

同じ素材で小さな子からお兄さんお姉さん、大人まで楽しめるブースでした。

出来上がった標本を嬉しそうに見せてくれた子どもたち。これからはドングリを拾ったときに、その種類や違いまで考えるようになったのではないかと思います。

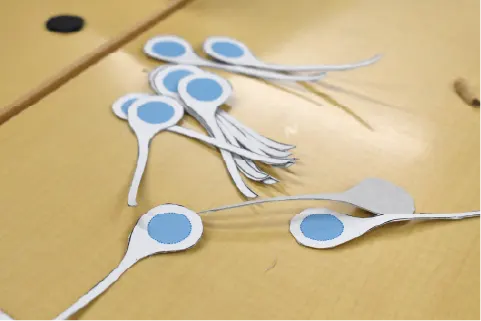

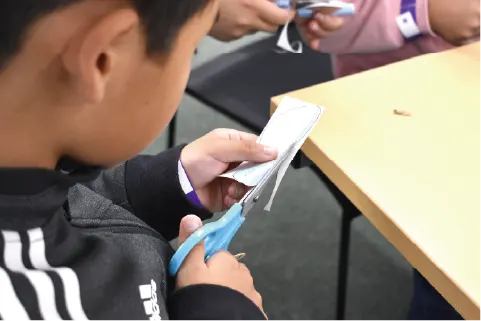

和歌山県立向陽高等学校『カエデの種子の模型を作ろう!』

植物研究会のブースで松ぼっくりの標品を見せてもらったあと、お隣の向陽高校のブースに向かうと、松ぼっくりの種子と同じ構造をしている「カエデの種子」の模型を作るワークショップが開催されていました。

部員の皆さんに集まっていただいて、今回のワークショップの説明を聞くと、カエデの種子の構造からなぜそのような作りになっているのか、なぜそのような動きをするのかをていねいに説明してくれました。

実際に作ったものを投げてもらうと、「回った回った!」とみんなが笑顔になりました。

なぜ回るのか。理由は?仕組みは?「なぜ?」を楽しんでいる学生の姿が印象的でした。

そして、そんな科学のおもしろさを教えてもらって笑顔になるこどもたち。おもしろ科学まつりの良さはここにあるのだと改めて感じました。

和歌山県立海南高等学校科学部 有孔虫グループ『砂の中の小さな生き物~探してみよう、有孔虫~』

ひときわ行列の長い教室を覗くと、子どもたちが顕微鏡を前になにやら作業をしています。

近づいて見てみると、砂を顕微鏡で拡大してピンセットで何かを取り出していました。

取り出していたのは「有孔虫」。有孔虫とは原生動物のなかまで、石灰質の殻をもったアメーバのような生き物です。この有孔虫の殻が、海岸の砂の中にたくさん含まれているというのです。

顕微鏡を覗きながら子どもたちは夢中で有孔虫を採取していました。

観察を続けると有孔虫の種類もさまざまあることが分かります。

有孔虫が多く含まれている和歌山の海岸マップなども紹介されていて、科学部有孔虫グループに所属する学生の皆さんの熱心な研究成果が伺えました。

今回は顕微鏡の使い方も学ぶことができましたが、有孔虫はルーペでも十分見ることができますのでぜひ家族で海に遊びに行った際に探してみると面白いですね!

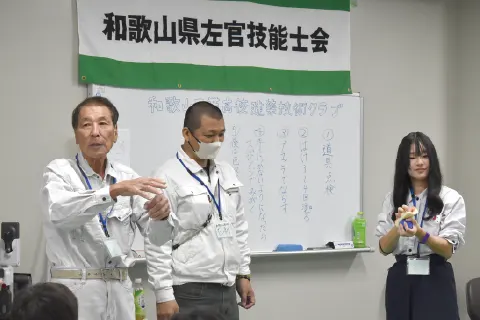

和歌山県左官技能士会『光る泥だんご』

着色したペースト状の漆喰を塗り重ねることから始まる泥だんご作り。

ペースト状の漆喰は絵の具と違い、水分が多すぎるとすぐに泥だんごに吸収されて着色しにくく、少なすぎると滑らかな球体になりません。みなさん真剣な様子で時間をかけて漆喰を塗り重ねていました。

速く塗ることができた人は、早速磨きの作業に入ります。てぎわの良さも人によってさまざまで、得意な人はとにかく速い!思いがけずお子さまの得意なことに気付いた保護者の方もいたようです。

こちらの和歌山県左官技能士会のブースでは、工業高校で取得できる国家試験、左官技能士の技能検定試験を目指す学生が集まった「和歌山工業高校建築技能クラブ」の学生のみなさんが運営のサポートに入っています。学生たちは授業以外にクラブという形で技術の習得を目指しており、そんな学生の皆さんが左官技能士会の方々と一緒にものづくりを体験できるブースを運営されているのが他にない取り組みだと思いました。

今回だけでなく、他のものづくりイベントにも協力し合って出展されているそうです。

勉強と仕事が滑らかに繋がっていく光景を目にし、光る泥だんごを作る"楽しかった経験"が将来の進路や仕事を考えたとき、子どもたちの中に残る貴重な経験になったのではと感じました。

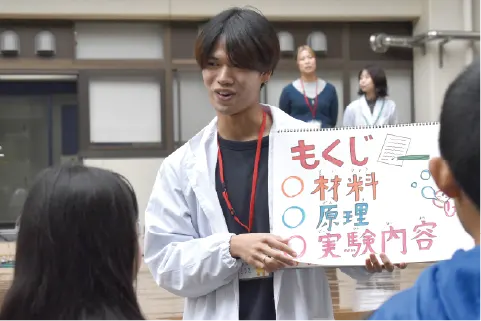

和歌山大学教育学部

教育学部の学生さんが企画するブースは毎年子どもたちの笑顔が絶えません。

「学ぶ」ことをいかに自発的に、興味を持たせるか、というしかけがたくさん盛り込まれているからです。

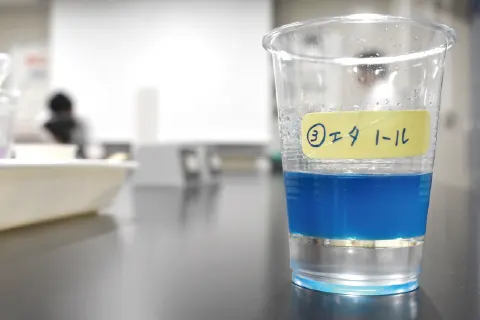

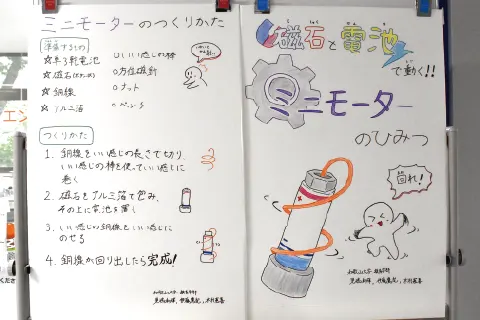

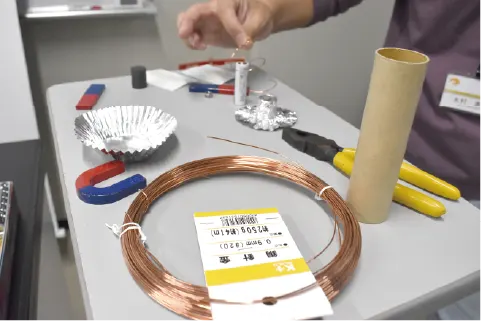

今年は、「ふしぎがつまったシャボン玉のせかい」「まほうの粉で、液体をわけてみよう!「磁石と電池で動く!ミニモーターのひみつ」の3つのブースを出展されていました。

目の前でおこるふしぎな現象を解説する際に、手書きのイラストやオリジナルのキャラクターを用いたストーリー仕立ての演出など、子どもたちが話を聞きたくなる工夫がたくさんちりばめられていました。

こどもたちのワクワクをいかにして育てるか、自らの経験を活かして伝えていく力に学生のみなさんのパワーを感じました。

▲シャボン玉について学んだあと、実際に作ってみます。「ふしぎ」と思うことが大切なんですね!

▲「まほうの粉」という見せ方で、液体にはさまざまな性質があること、比重があることをファンタジーの物語にのせて説明してくれました。面白くてお話に引き込まれます!

▲すべて家庭で揃えることができる実験材料で、不思議な現象を再現します。「フレミングの法則」という言葉をはじめて耳にする子どもたちもいたことでしょう。

今回お話を聞かせてくださった教育学部の「小さい頃から理科が好きだった」というおおはたさんと、「昔は理科は好きではなかった」と話すのださん。

違った考えのふたりが今、同じ学部で教職を目指しています。将来の目標を見つける素敵な出逢いがこれまでの人生にあったそう。

おもしろ科学まつりも、誰かにとってはそのきっかけになるのだろうなと思います。

未就学児~大学生までが「科学のふしぎ」に向き合い、それぞれの「なぜ?」を共有。

おもしろ科学まつりの面白さは、そんな学校だけでは学べない交流にあるのではと感じます。今回は主催される先生方の、"面白い体験だけで終わらせるのではなく、学びに繋げたい"そんな想いもうかがうことができました。

来年のイベントも楽しみです!

取材協力(敬称略・順不同)

- 青少年のための科学の祭典・和歌山大会実行委員会

- 和歌山大学

- 和歌山県立桐蔭高等学校・桐蔭中学校 科学部

- 和歌山植物研究会

- 和歌山県立向陽高等学校

- 和歌山県立海南高等学校科学部 有孔虫グループ

- 和歌山県左官技能士会・和歌山県立和歌山工業高等学校

- 和歌山大学 教育学部

取材へのご協力ありがとうございました。